xのトレンドで話題になっている「遺体4000体以上」のワード…

これは中国で遺体を不正に入手してその一部を売却していたという衝撃的なニュースが元となったワードです。

この報道を受けて、現在東京の火葬場に中国企業が参入していることから、日本の遺体も中国に横流しされているのではと疑惑の声が挙がっています。

そこで、今回はこちらについてまとめてみました。

- 火葬場の中国資本化はなぜ?

- 東京の火葬場で中国資本が参入したのはどこ?

- 中国資本の火葬場を利用するリスク

- 知っておきたい火葬場選びのポイント

ぜひ最後までご覧ください!

火葬場の中国資本化はなぜ?

中国資本が火葬場事業に注目した背景には、日本の高齢化社会に伴う葬祭需要の増加や、火葬場が安定した収益を見込めるインフラビジネスであることが挙げられます。

中でも、東京都内で6ヶ所の火葬場を持つ東京博善株式会社は、印刷業をメインとする中国の広済堂ホールディングスを親会社に持ちます。

東京博善が東京都内にて火葬場の大部分を運営していることから、その市場シェアの高さも広済堂にとって魅力的だったと考えられます。

遺体売却問題は日本でも起こる?

中国で遺体が売却されていた問題や、日本の火葬場に中国資本が参入していることについて、今ネット上では「日本人の遺体も売られるんじゃないか」と懸念する声が多く挙がっています。

中国資本が東京博善を手中に収めた狙いとしては、中国国内でも土葬から火葬へと移行するなかで、日本が持つ最先端の火葬ノウハウを得ようとしているとも言われています。

さらに、遺骨を納めた後に残る残骨灰から貴金属が抽出できることから、それらを中国で売却しようとしているのでは…との思惑も飛び交っています。

残骨灰から貴金属を抽出する扱いについては、

故人の尊厳を理由に行なっていない自治体もあります。

遺族としては、骨壷に収まりきらなかった分まで大切にしてもらいたいです。

しかし、多死社会や財政難のことを考えると、とても難しい問題ですね…

それでも中国には売却されたくありませんが…

東京の火葬場で中国資本が参入したのはどこ?

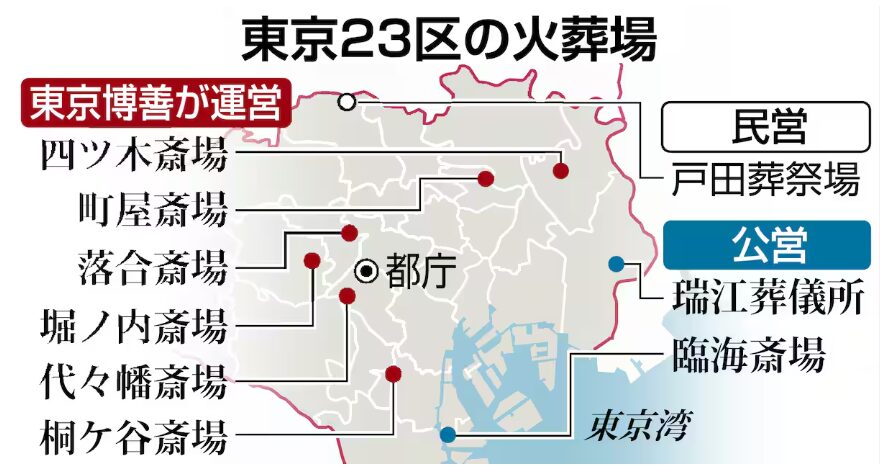

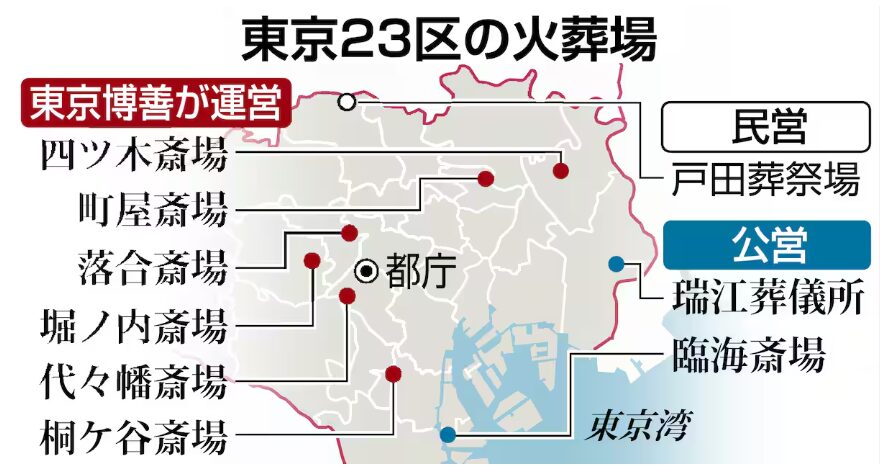

現在東京都内には9か所の火葬場があり、その内、7か所は民営による火葬場です。

さらに、7か所の内6か所の民営火葬場(四ツ木斎場、町屋斎場、落合斎場、堀ノ内斎場、代々幡斎場、桐ケ谷斎場)は東京博善株式会社が運営しています。

東京に民営の火葬場が少ないのはなぜ?

東京23区内における公営の火葬場は、住民数を考えると非常に少ないと言えます。

その他の都市部の人口と、公営の火葬場の数を比較すると一目瞭然です。

大都市の人口と公営火葬場数

- 横浜市:人口約370万、公営火葬場数4ヶ所

- 大阪市:人口約270万人、公営火葬場数5ヶ所

- 東京都:人口約920万人、公営火葬場数2ヶ所

東京23区内に公営火葬場が少ないのは、明治時代に民間の火葬場が多数作られた歴史があるためです。

東京博善の前身企業がこれらを統廃合し、火葬場の整備と近代化を進めました。

遺体の埋葬による衛生問題や人口集中への対応として、民間主導で火葬文化が根付き、現在の体制に至ったのです。

中国資本の火葬場を利用するリスク

中国資本が参入している火葬場を利用するリスクは以下の通りです。

サービスや運営の透明性が不明瞭になる可能性

外国資本が入ることで、運営方針や意思決定が日本国内で完結せず、情報開示やガバナンスに不安が残るケースがあります。

価格設定や料金体系の変動リスク

安定した収益を目的とした資本が入ることで、火葬費用や関連サービスが徐々に値上げされる懸念があります。

文化・宗教観の違いによる価値観のズレ

日本の葬送文化や宗教観に基づいた対応が十分に理解されず、配慮に欠けた運営となる可能性があります。

非常時対応やトラブル時の責任所在が不明確に

外国資本の場合、問題が起きた際に運営責任の所在が海外にあることで、迅速かつ誠実な対応が困難になる可能性があります。

国家安全保障上の懸念

火葬場は個人情報や地域の重要インフラにも関わるため、外国資本、とくに中国のように政府の影響を受けやすい国の関与には慎重さが求められます。

知っておきたい火葬場選びのポイント

火葬場を利用する際に抑えておきたいポイントがこちらです。

なるべく公営の火葬場を選ぶ

火葬場の利用費は、公営か民営かで数万円以上の金額差が出ます。

亡くなった人や死亡届提出者の居住地によって火葬費に差が出るケースがあるため、事前に確認しておくことも必要です。

火葬場のそばにある斎場を選ぶ

斎場と火葬場が近いと、移動距離や時間による霊柩車やマイクロバスの費用を抑えられることがあります。

特に、同じ敷地内に斎場と火葬場がある場合は、待機スペースを借りたりすることもなく、移動時間短縮や負担軽減に繋がります。

葬儀全体のプランを考えてみる

突然のお別れとなった場合、斎場や火葬場が選びづらいケースもあります。

その場合は、火葬式のみにするなど葬儀全体のプランを見直すことも大切です。

火葬場利用費で高額を取られても、全体的な出費が抑えられる場合があります。

Q&A

Q1

中国資本が日本の火葬場に出資することに制限はないの?

A1

現状、法的には明確な制限がなく、

許認可を得ていれば出資・運営は可能です。

Q2

地方の自治体が火葬場を手放すのはなぜ?

A2

施設の老朽化や財政負担、人口減少による利用数減などが原因で民間に委託・売却する例があります。

Q3

火葬の価格に外資の影響はある?

A3

収益重視の経営に転じることで、

今後価格が見直される可能性はゼロではありません。

まとめ

- 火葬場の中国資本参入の理由は、民営化や安定事業である点が挙げられる

- 公営か民営かで火葬費に数万円以上差が出るので、事前確認が必要

- 「遺体4000体売却問題」などの不安があるが、正しい情報を取って火葬場を選ぶことが大切

今回は火葬場に中国資本が参入している件についてまとめてみました。

経験談ですが、大切な人を亡くしたところに葬儀の準備はとても心身ともに疲弊する時間です。

そんなところに、利益重視でプランを上乗せしてくる葬儀社もあります。

大切な人との最後の時間となる火葬場、なるべく懸念なく過ごしたいですね。